“没有声音再好的戏也出不来”,李雪健老师这句经典的广告语放在当下电视行业,堪称一句“行业谏言”。如今的电视广告中“音画质” 三个字常被并列提及,可实际情况却严重失衡 ——画质领域从 LCD 到 Mini LED、OLED,从百级分区到数千级分区,从 60Hz 刷新率到 240Hz 高刷,技术迭代速度堪比 “军备竞赛”;拼参数时,亮度、色域、对比度更是必争之地,仿佛参数越高,产品就越“高端”。

反观音质,却成了被忽视的 “配角”。近几年行业几乎没有声学底层技术的突破,甚至为了追求 “超薄机身”和“0 贴平嵌” ,不少品牌压缩音响腔体、减少扬声器单元,让电视音质沦为“听个响” 的水平。这种 “重画轻音” 的畸形发展,早已偏离了电视 “给用户卓越音画体验” 的本质。

好在并非所有品牌都随波逐流,东芝电视就是始终坚守 “音画双绝” 的少数派。提到东芝,“火箭炮音响” 是刻在一代人记忆里的标签,从 1973年至今,这份对音质的执着从未褪色。

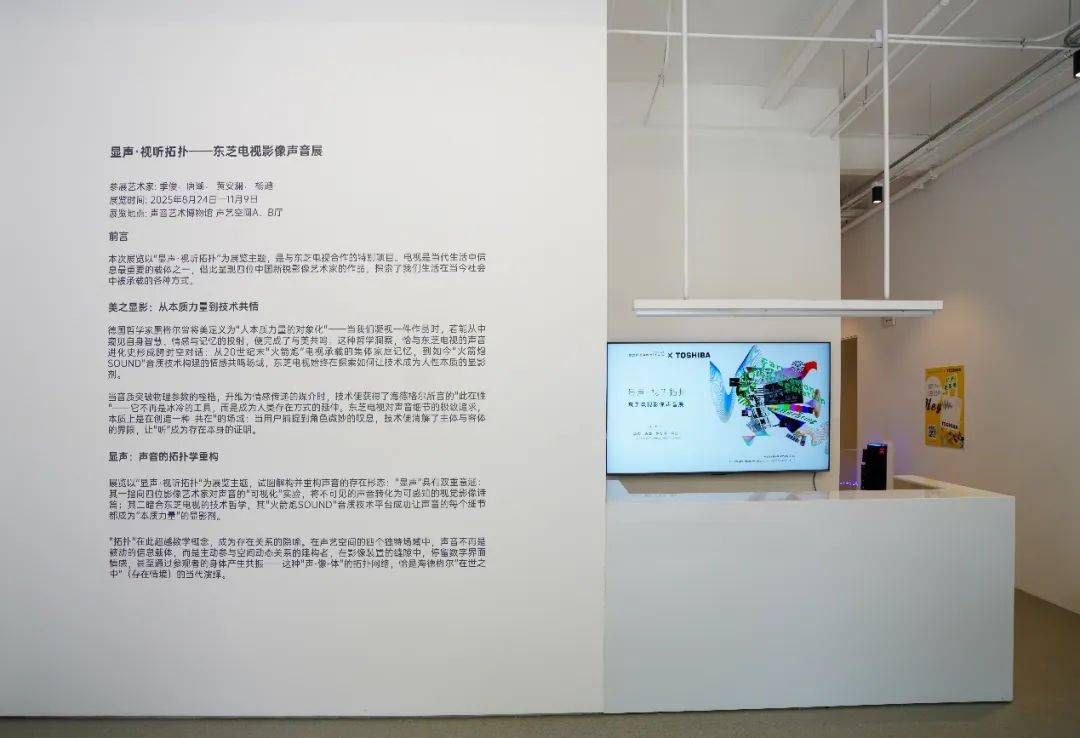

就在昨天,老马参加了 “显声・视听拓扑—— 东芝电视影像声音展”,这场跨越技术与艺术的展览,或许能让我们读懂东芝对声音的理解,以及如何为电视行业的 “瘸腿” 破局。

当东芝电视成为艺术的 “共创者”

东芝电视与北京声音艺术博物馆联袂呈现的《显声・视听拓扑》展览,绝非一场简单的“品牌营销活动”,更像是一次技术哲学与声音诗学的深度对话。一边是拥有 73 年声学积淀、手握 “火箭炮 SOUND” 技术平台的东芝电视,一边是专注声音艺术研究的学术机构,再加上四位新兴影像艺术家的创作,三者碰撞出的,是“视听关系的重构”—— 声音不再是视觉的陪衬,而是成为塑造空间、传递情感的核心载体。

北京声音艺术博物馆的 “声音总站” 常设展,一直探索 “声音与情感” 的关联,这与东芝 “声音是跨越时空的情感载体” 的技术理念不谋而合。也正因如此,这场展览没有商业的浮躁,更多的是对“声音本质” 的探索。展览分为 A、B 两个展区,A 展区是四位艺术家的声音体验空间,B 展区则是东芝音质技术的 “解密场”。

请跟随老马的文字来到A展区,感受一下四位卓越艺术家的作品:

季俊的《目里跳线》聚焦商务建筑的 “冷漠感”,屏幕上玻璃幕墙随电子乐节拍颤动,50Hz 以下的低频音从电视中炸开时,空气震动的冲击力格外明显。这背后是听觉感知芯片BRα 的 8 声道独立驱动 —— 它能精准控制每个扬声器频率,让低频浑厚不浑浊,不像普通电视仅能驱动低音和左右环绕,东芝能将信号精准输送到天空、中置等声道,让声音有了清晰的“空间感”。

唐潮的《绿松石与阴影泉》氛围舒缓,三个屏幕上荒诞对话展开,流水、鸟鸣、雨声交织成自然场景。这种细腻还原离不开 5.1.2 声道火箭炮音响的杜比认证:前出音中置直面发声,双侧罗马号角让声音“转弯”,天空音设计让 “雨落” 声清晰可辨。站在展厅中央,能分清流水来自左侧、鸟鸣来自头顶,“真环绕” 带来的三维包裹感,让人仿佛置身作品的超现实童话里。

黄安澜的《创世纪》带你进入二次元世界,虚拟角色穿梭间,日系电子音如像素雨滴般滴落。作品大量的人声与虚拟音景,靠东芝 12 单元 Hi-Fi扬声器轻松驾驭:钕磁 + 云母材质让低频截止频率提升 20%、高音提升 15%,数字三分频设计更让角色人声、电子音细节、背景音层次分明,即便背景音效复杂,人声也突出不刺耳,拉满了虚拟世界的真实感。

杨迪的《漂流纪念所》用影像回溯童年,老街道、旧物件搭配巷口风声、远处叫卖声。这份 “记忆质感” 源于东芝与帝瓦雷的联名调校:帝瓦雷的专业水准结合东芝日本调音师的“自然清晰” 美学,让声音既有温度又有细节 —— 听老街道背景音时,能捕捉到风的空旷感与隐约叫卖声,这种还原记忆场景的能力,让影像成了可触摸的“记忆雕塑”。

看完四个作品,老马最大的感受是:东芝电视已经不是传统意义上的 “播放终端”,而是艺术家的 “创作协作者”。它用技术让声音摆脱了 “从属地位”,成为作品的核心表达语言—— 这或许就是展览 “拓扑” 一词的深意:声音在技术与艺术之间变换形态,最终与观众的身体产生共振,重构了我们对 “视听” 的认知。

36年进化史:从独立音响到听觉感知芯片BRα

走出 A 展区,B 展区的 “东芝音质进化墙” 让我停下了脚步。作为一名 2003 年就进入显示行业的 “老兵”,老马对东芝的 “火箭炮”音响算得上如数家珍 —— 它也是东芝电视的 “灵魂标签”。

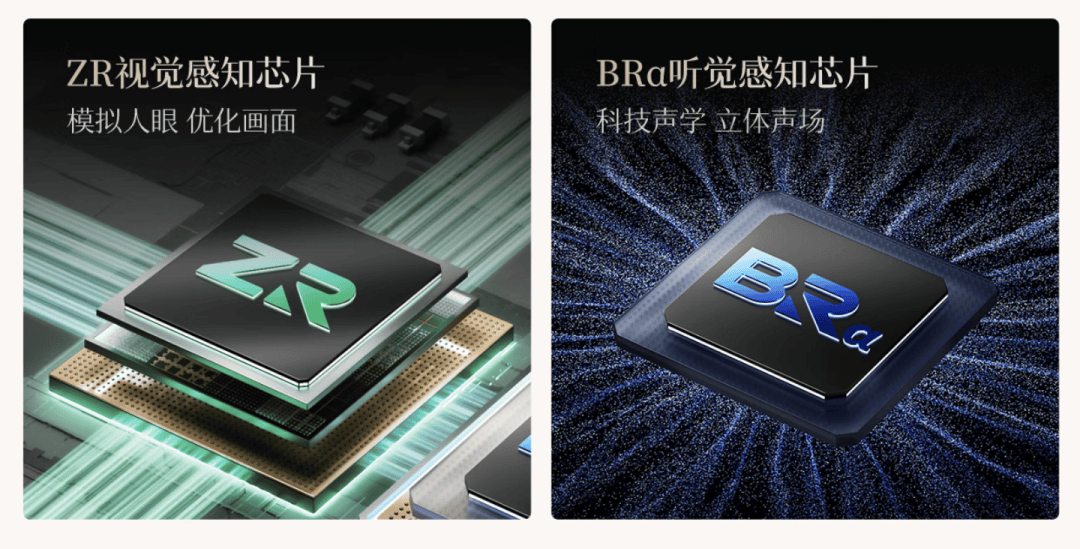

东芝的音质之路,大致分为四个时代:开创纪元的第一代,用独立圆柱形火箭炮音响颠覆了传统电视音效,让 “电视也能有澎湃低音” 成为可能;沉浸升级的第二代,通过多声道系统赋予电视环绕声场,家庭影音的临场感第一次有了“影院那味儿”;算法跃升的第三代,2021 年发布行业首颗专业独立音质芯片 BR,让声音的细节还原和立体感实现 “质的飞跃”;而到了 2025年的第四代,东芝基于第二代音质芯片 BRα,构建了行业首个音质技术平台 “火箭炮 SOUND”—— 这不是简单的 “芯片 + 音响” 组合,而是从声源解码到发声单元的“全链路优化方案”,标志着电视音质进入 “平台化时代”。

先说说 BRα 芯片,它最与众不同的地方,是 “行业唯一支持 8 声道独立驱动发声”—— 这听起来是个 “参数”,但实际技术难度极高。普通电视的芯片,大多只能对音频信号进行“粗略分配”,比如把低音信号传给低音炮,左右声道信号传给侧扬声器,天空音、中置声道的信号往往被 “合并处理”,导致声音的 “空间定位感” 模糊。而BRα 芯片搭载了业内顶尖的 Eilex VIR Filter 解决方案,能对每个声道的信号进行 “精准拆分”,再通过 Class D 高性能数字功放输送到对应的扬声器—— 这款功放的失真度小于 0.1%,是普通电视的 10 倍;信噪比高达 101dB,是普通电视的 30 倍以上。

老马在现场体验了《疾速追杀》的枪战片段,闭眼后能清晰分辨出子弹从左侧、头顶、身后飞过的方向,甚至能听出 “子弹擦耳” 的距离感。东芝工程师对老马说,这就是8 声道独立驱动的效果 ——BRα 芯片能把 “子弹飞行” 的音频信号,精准分配到侧环绕、天空音、后环绕等对应的扬声器,让声音有了 “轨迹”。而普通电视播放同一片段,子弹声大多是“混在一起” 的,只能听出 “有枪声”,却没有 “空间感”。

除了 8 声道驱动,BRα 芯片的 “AI 自适应能力” 也很亮眼。它能根据不同的音频内容和环境,自动优化音效:看电影时,突出声音的 “空间感”,让风声、雨声“声声入耳”;玩游戏时,强化 “听声辨位”,枪响与画面同步 0 延迟,甚至能听出敌人的 “脚步声方向”;听音乐时,还原 “录音室级原音”,人声与乐器分离清晰。

更贴心的是 “房间声学调校”—— 电视通过高灵敏收音元件捕捉环境噪音,分析房间的频响曲线,再与无损音质对比,进行 “智能补偿”。比如老马在展厅的角落(有回音的位置)观看时,电视自动调整了低频和中频,原本模糊的台词瞬间变得清晰,这种“适应环境” 的能力,解决了很多家庭 “不同位置听感不一样” 的痛点。

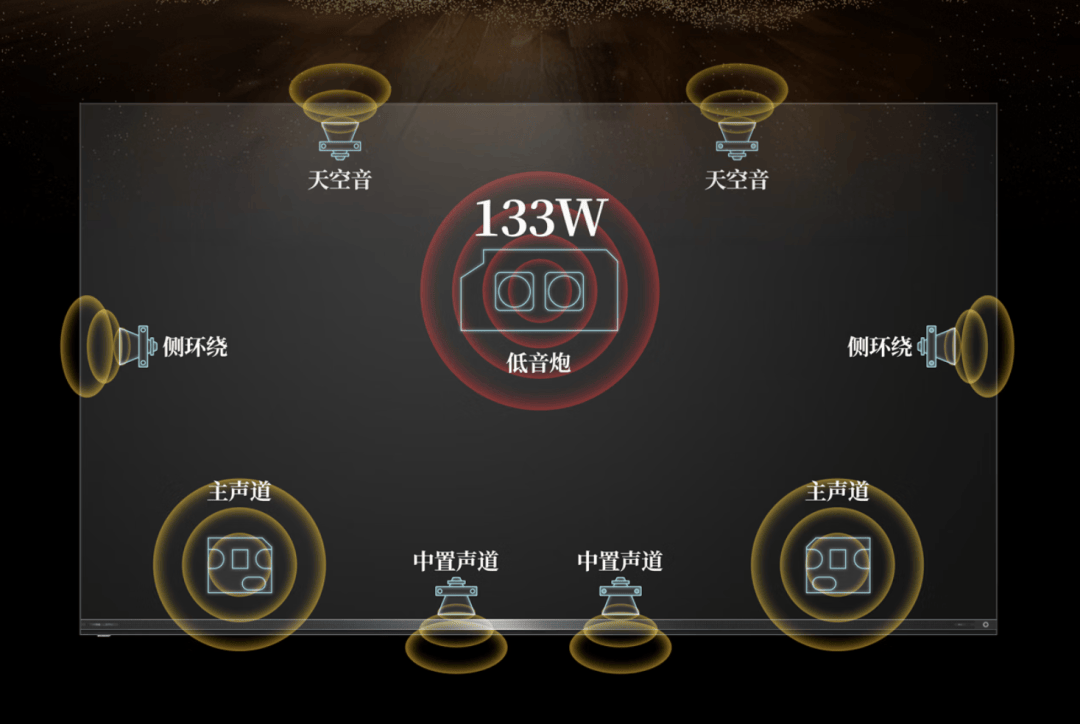

而火箭炮 SOUND 技术平台,则是 BRα 芯片的 “最佳搭档”。它不是 “单一技术”,而是 “芯片 + 算法 + 声学结构 + 发声单元”的全套解决方案。比如声学结构上,采用 “前出音 + 天空音 + 双侧罗马号角” 设计:前出音直面发声,冲击力更强;天空音让 “飞机掠过头顶、雷声穿透云层”的声音更真实,仿佛 “天花板消失”;双侧罗马号角能让声音 “转弯”,即使坐在沙发侧面,也能感受到 “C 位听感”。

发声单元上,12 单元 Hi-Fi 扬声器 + 25W 大冲程低音炮 + 3L 大腔体,构成了 “同价位最强配置”——25W 低音炮采用蜂窝碳纤维平板振膜,振幅提升30%,播放爆炸场景时,我能感受到沙发的轻微震颤;3L 大腔体带来 133W 额定功率,声音澎湃却不刺耳,即使开到最大音量,也没有 “破音”。

不仅如此,工程师还告诉老马,东芝的每一台电视,都要经过 “日本调音师 + 帝瓦雷专家” 的双重调校,确保声音 “自然清晰”。正是这种 “技术+ 匠心” 的组合,才使得东芝的音质不是 “堆参数”,而是 “从用户听感出发” 的全链路优化,这也正是东芝与其他品牌对待音质的 “本质区别”。

100Z700QF双芯加持,东芝的 “全面均衡” 之道

如果说火箭炮 SOUND 让东芝在 “音质” 独占鳌头,那新品 100Z700QF,则证明了东芝 “音画双绝” 的实力 —— 它是全行业唯一搭载“音画双独立芯片” 的产品,既延续了音质优势,又在画质、设计、体验上实现了 “全面突破”。

先说说 “音画双芯” 这个核心亮点。很多电视宣称 “音画优化”,但大多是 “单芯片兼顾”,难免顾此失彼。而 100Z700QF 搭载 “BRα听觉感知芯片 + ZR 视觉感知芯片”,两枚芯片独立运算、毫秒级协同调校 ——BRα 负责音质,ZR 负责画质,各司其职却又 “配合默契”。

ZR 视觉感知芯片的 “实力”,丝毫不输 BRα。它最核心的能力是 “模拟人眼感知”—— 实时分析影像内容,优化画面的 “清晰度、流畅度、对比度、肤色”。比如“锐速超解像 PRO” 技术,能对低分辨率的进行优化提升。“超频瞬映” 技术则解决了 “动态拖尾” 问题,播放《变形金刚 5》的高速追逐场景时,汽车的“车轮转动”“车身反光” 都流畅无卡顿。

而原色高画质 Mini LED,则是 ZR 芯片的 “硬件支撑”。100Z700QF 采用 1792 分区 Mini LED,配合主动式背光驱动方案,实现“精准控光”—— 峰值亮度可达 2400nits,阳光照射下的 “金属反光” 清晰不刺眼;暗场时,对比度高达 12000000:1,黑洞的 “深邃感”、夜晚场景的“暗部细节” 都能还原。

此外,东芝拥有 70 余年画质调校经验,日本专家秉承 “真实还原” 的标准,会逐台调校每一台电视。今年行业格外关注 “环境对比度”,而 100Z700QF的 “黑瀑屏” 刚好切中了这个需求。它是 “无泛白、抗眩光、无指纹” 的哑光艺术屏,反射率低于 2.8%。老马在现场做了 “强光测试”:打开手机闪光灯直射屏幕,黑瀑屏的光斑面积比普通镜面屏小了很多,也不会出现“人脸倒影”。更贴心的是 “无指纹” 设计,手指轻划屏幕后,没有明显痕迹,磨砂质感像 “名画级显像”,搭配 46mm 超薄机身 + 金属底座,放在客厅里,既是“电视”,也是 “艺术品”。

东芝100Z700QF的游戏和观影体验也十分出色。配合专业游戏引擎 Pro(3 路满血 HDMI2.1 接口),玩《黑悟空》《原神》等大型游戏时,操作流畅无延迟,再加上火箭炮音响的“游戏音效”,沉浸感拉满。观影方面,它拥有 “杜比 + IMAX+4K MAX” 专区,万余部高品质影片随心看,配合 “帧琦映画 MAX” 技术,能一比一还原电影创作者的“原始意图”,客厅秒变 “IMAX 影厅”。

写在最后:

整场活动下来,老马最大的感受是:东芝电视的 “竞争力”,不是 “单点突出”,而是 “从用户需求出发” 的 “全面均衡”。它没有随波逐流地 “重画轻音”,而是用36 年坚守补上了电视行业的 “音质瘸腿”;它也没有因为音质优势而忽视画质、设计、体验,而是用 “音画双芯”“原色调校”“黑瀑屏” 等技术,打造了“无短板” 的产品。

对于消费者来说,电视的本质是 “视听体验”,只有两者都出色,才能称得上 “好电视”。而东芝,正是抓住了这个 “本质”,用技术与匠心,为行业树立了“音画双绝” 的新标准。或许,这就是它能在电视行业立足 73 年,依然保持卓越竞争力的 “核心密码”。

PS,在北京的小伙伴不妨来北京声音艺术博物馆亲自感受一下~