9 月 19 日的广州,当极米 T10 的 4K 画面投射在 135 英寸幕布上时,老马和身边几位常年评测影音设备的同行都下意识凑近了些 —— 不是为了看清细节,而是被那种近乎无灰边的通透感震撼。

极米旗下首款T10 “电影机” 的登场,带着德州仪器 0.78 英寸 DMD 芯片的硬核配置,揣着 5000CVIA 的观影亮度,不仅把家用激光投影的规格拉到了新高度,更用 “电影机” 这个新定位,给存量竞争中的投影市场划了条新赛道。这或许是中国投影品牌第一次用真正的工程级硬件,底气十足地冲击高阶家用影院市场。

01

大底破局:工程级芯片下放,重构家用画质基准

玩摄影的人都懂 “底大一级压死人”,这个逻辑在投影领域其实更残酷 —— 芯片作为成像的核心 “地基”,面积直接决定了画质的上限。在极米 T10 之前,家用旗舰投影的芯片天花板始终停留在 0.47 英寸 DMD,而极米这次直接把德州仪器的 0.78 英寸 4K UHD DMD 芯片搬了过来,这可是此前只在工程机上见过的 “大家伙”。

在体验会现场,无论什么画面T10 的晶格线条几乎看不到虚边。这背后是 0.78DMD 芯片近 2.8 倍的反射面积提升,就像手机从 1/1.7 英寸传感器升级到 1 英寸大底,进光量和解析力的跃升是碾压级的。“以前家用投影总躲不开‘灰边’吐槽,本质是小芯片撑不起大画面的光通量,” 极米产品负责人在采访中坦言,“0.78DMD 的有效显示面积足够大,才能实现真正的无损画质。”

亮度是家用投影的另一个 “痛点”,但行业长期陷在 “参数虚标” 的怪圈里。极米这次的做法很直接:T10 直接标注 5000CVIA 观影亮度,这是用户实际观影时能感受到的真实亮度,而非实验室极限值。但现场拿到的检测报告显示,其实际测试亮度高达 6487.3CVIA。在 “一分亮度一分价” 的投影市场,这种 “反向虚标” 的操作格外亮眼。极米领导在采访中提到:“我们不想玩数字游戏,家用产品的核心是用户体验,标注能感知的亮度,是头部品牌该有的担当。”

02

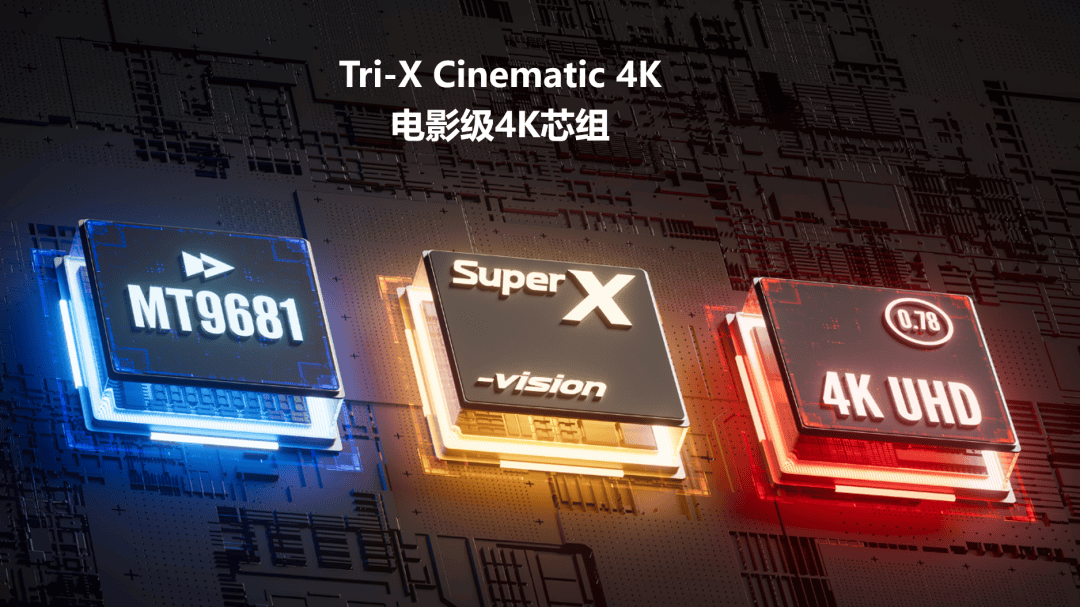

三芯协同:算法硬实力,复刻影院级 HDR 质感

如果说大芯片是画质的 “骨架”,那芯片组合与算法就是让画面 “活起来” 的灵魂。在体验会的对比测试中,极米 T10 和爱普生、索尼的工程级投屏同放一段星空片段,T10 里的繁星清晰可辨,而另外两台的暗部则有些发闷 —— 这种差距不止来自 0.78DMD 芯片,更源于极米藏在机身里的 “三芯组合拳”。

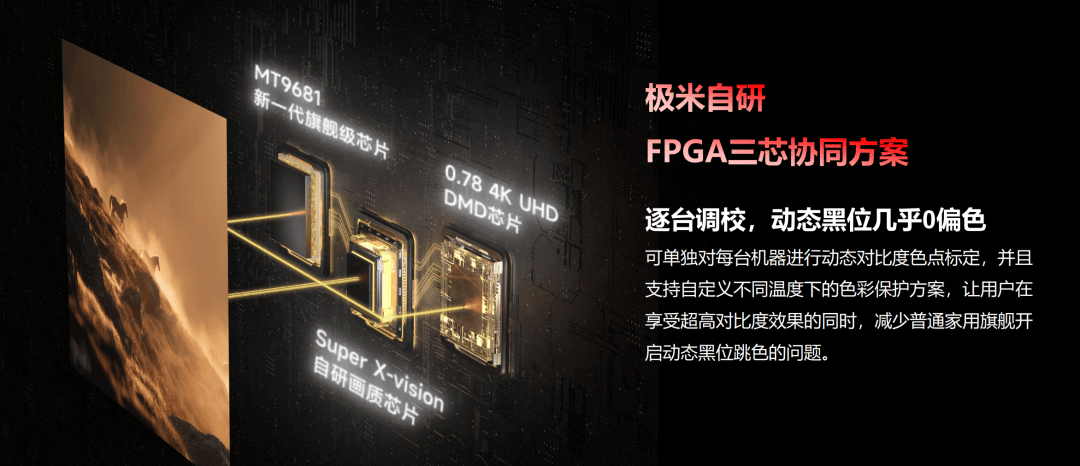

这三套核心硬件分别是 0.78DMD 成像芯片、旗舰级 MT9681 主控芯片,以及深度定制的 Super X-Vision 独立画质芯片。现场的技术演示让老马印象深刻:播放老电影修复片段时,MT9681 的 AI 画质单元会逐帧降噪,原本模糊的人脸轮廓立刻清晰起来;而独立画质芯片则像 “专职调色师”,实时优化色彩与对比度。更关键的是,这三者不是各自为战,极米自研的 FPGA 三芯协同方案让它们形成了联动。

“普通家用旗舰开启动态黑位容易跳色,比如暗部画面突然泛青,” 极米算法工程师解释道,“我们给每台 T10 都做了单独的动态对比度色点标定,还能自定义温度色彩保护方案,动态黑位几乎做到 0 偏色。”从色彩数据上看,T10 的 98.72% DCI-P3 色域覆盖几乎涵盖了电影工业的主流色彩空间,而平均 DeltaE 2020<1 的专业色准表现,意味着肉眼几乎无法察觉画面色彩与原片的偏差,这也是其能通过 SGS 专业色准认证的核心原因。

极米自研的 Tri-X HDR 算法更是 “点睛之笔”,它能调动 500 千区局部对比引擎,每块区域单独分析处理。播放 HDR10 格式的星云纪录片时,传统投影只能看到模糊的光斑,而 T10 能清晰呈现星点的层次,那种明暗反差感已经接近高分区 Mini LED 电视。遇到阳光直射的户外场景,算法又会精准压制亮部不过曝,同时保留阴影里的树叶纹理 —— 这种对细节的把控,正是影院级体验的核心。难怪极米会和电影后期基地 “熠熠和光” 合作,毕竟能还原导演创作意图的设备,才配叫 “电影机”。

03

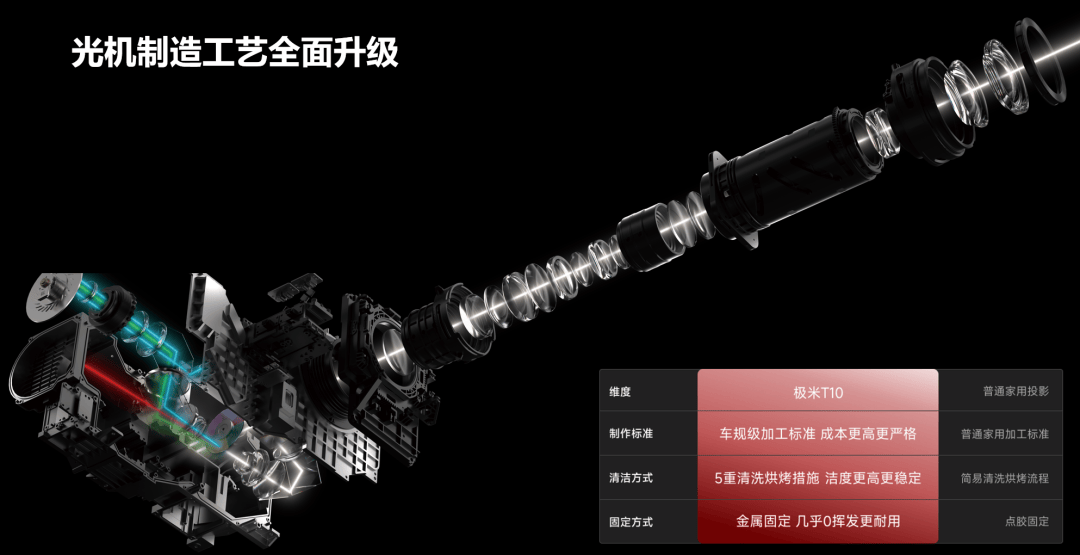

镜头与体验:车规级工艺,适配全场景家居需求

好的芯片和算法需要好镜头来承载,极米 T10 的镜头组一亮相就透着 “专业范儿”——85mm 的大口径镜头,这在民用投影里实属罕见。这款 X Master 4K Zoom FF 全画幅大师镜头采用了车规级加工标准,机腔经过 5 重清洗烘烤,还用金属结构固定替代了普通的点胶工艺,就是为了应对高亮度带来的高温压力。

在实际使用场景中,镜头的优势藏在细节里。1.2-1.8:1 的投射比搭配 1.5 倍光学变焦,意味着在 3 米左右的客厅能投出 100 英寸画面,搬到 5 米的大空间又能轻松放大到 150 英寸,而且全程不用重新调焦,画质损耗不到 5%。更实用的是 ±100% 垂直、±40% 水平的智能光学移轴功能,现场测试时,把机器放在沙发边几上,画面能轻松 “挪” 到幕布正中央,没有丝毫变形,这对不想吊装的用户太友好了。

作为家庭用设备,护眼功能同样关键。极米 T10 首次采用双摄像 + 双 TOF 的四目防射眼方案,防护距离提升到 6.5 米,空间感知范围比普通机型大了 9.6 倍。老马在体验时故意在投影时从幕布前走过,画面瞬间变暗,离开后又立刻恢复,反应速度比我之前测过的任何一款投影都快。加上自动幕布对齐、全自动梯形校正这些智能功能,即便对数码产品不熟悉的老人,也能轻松用好这台 “专业设备”。

04

技术攻坚:极米的破局逻辑与品类野心

体验后老马和极米的几位负责人进行了一番沟通,试图探寻T10背后的一些故事:

极米技术负责人坦言,把工程级技术下放到家用产品,远比想象中复杂。单是镜头就面临多重挑战:既要保证 4K 解析力,又要支持大范围移轴,还要应对高温下的失焦问题。极米的解决办法是全链路自主研发,通过公式推导移轴极限,在光学设计里预留 5% 以上的余量,还加入了专门的热补偿措施,才让不同温度下的解析性能都保持在 50% 以上。

光机部分的难题更棘手。高亮度带来的 120℃高温,不仅会让元器件挥发 VOC 影响画质,还可能导致散热崩溃。极米团队一方面升级了 IP5X 防尘技术,隔绝灰尘进入光机;另一方面设计了高效低损的光路系统,让光传输效率达到 85% 以上,既保证亮度又减少发热。“我们不是简单堆砌硬件,而是要让每一项技术都能落地为用户体验,” 这位负责人强调。

这些技术投入的背后,是极米对存量市场的破局思考。正如采访中提到的,单纯的价格战或参数内卷已经走到头,行业需要从 “参数狂欢” 转向 “体验共鸣”。极米的策略很清晰:通过技术下沉让专业体验普惠化,通过场景创新满足游戏、教育等多元需求,再联合 IMAX、杜比、SGS 等机构共建标准。而 T10 作为首款 “电影机”,正是这个战略的关键落子 —— 短期要做超高端市场的标杆,长期则要让工程级配置成为旗舰标配。

这种布局已经初见成效。当其他品牌还在比拼 “谁的亮度更高” 时,极米已经用 “电影级体验” 重新定义了高端投影。现场有同行算过一笔账,能达到 T10 画质的工程机价格普遍在 5 万元以上,而极米显然想把这个门槛拉下来。

老马评说

今年以来,Vidda、坚果、当贝等品牌都在往高端走,但极米 T10 的发布,更像是给行业定了个新方向:家用投影的竞争,终于从 “亮度内卷” 迈入了 “体验升级” 的新阶段。0.78DMD 芯片的下放、三芯协同的算法、车规级的镜头工艺,每一项都精准戳中了高端用户的痛点。

虽然极米还没公布 T10 的售价,但从现场展示的配置和体验来看,它大概率会成为万元级投影市场的 “搅局者”。9 月 26 日正式发布那天,或许我们会看到家用投影真正告别 “玩具感”,成为能和高端电视抗衡的家庭影音核心。对于影音爱好者来说,这样的产品,值得期待!